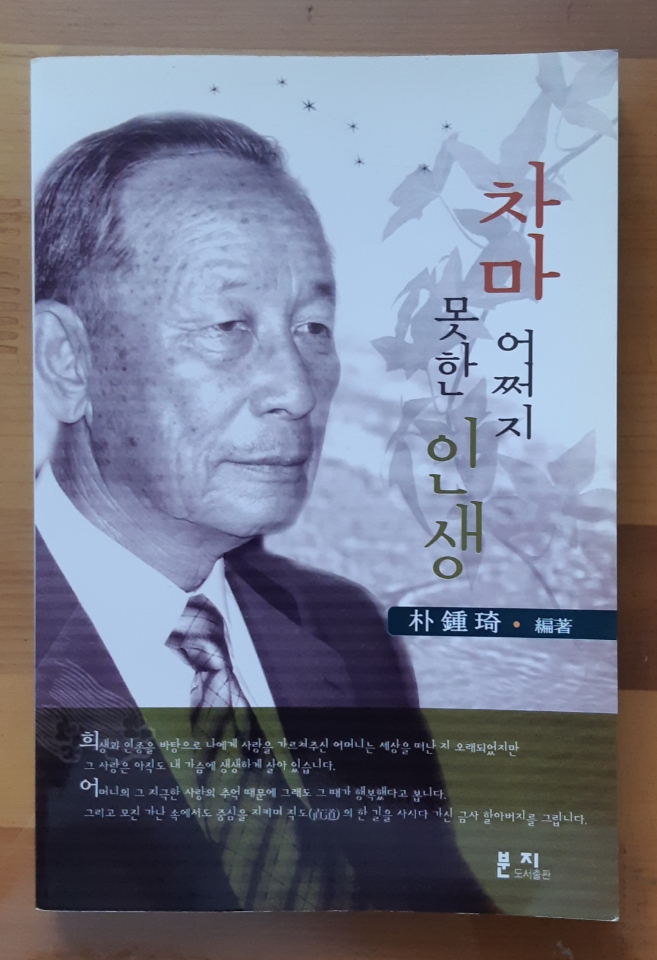

아버지가 쓴 책 중에서 가장 말년에 펴내신 "차마 어쩌지 못한 인생"이란 책을 최근에 다시 꺼내 보다가 마지막 페이지가 "169"라는 숫자에 눈이 꽂히며 이상한 생각이 들었다. 그래서 내가 약 2년 전에 펴낸 "기울어짐에 대한 단상"이라는 책의 마지막 페이지를 보니 역시 같다. 아버지의 책과 내 책이 어떻게 똑같이 169 페이지의 책으로 되어 있는 것일까? 물론 우연의 일치이겠지만, 이런 것까지 "어쩜 이리 같을까"를 생각하니 나도 모르게 전율이 일었다.

나는 어렸을 때 아버지와 닮았다는 말을 엄청나게 많이 듣고 들었다. 특히, 외가 쪽에 놀러 가면 그 동네 사람들은 나만 보면 "완전 빼다 박았다"는 말을 수시로 하였다. 그런데 당시 그렇지 않은 사람도 있었지만, 대부분 존경이나 사랑이 담긴 말투가 아니고, 약간은 놀리는 말이었기에 그런 말을 들을 때마다 나는 스트레스가 쌓였다. 그 말은 "어이~ 면장 아들~"이라는 말과 함께 내가 제일 듣기 싫은 말 중의 하나이었다. 심지어 어떤 이들은 나를 보면 "나중에 커서 면장이 되면 나 좀 잘 봐줘~"라며 나를 리틀 면장으로 취급했는데, 나는 당시 그런 말을 들으면 속으로 "도대체 나의 어디가 아버지와 닮았다는 거야?"라거나 "면장 같은 소리 하고 있네. 왜 나를 그 정도로 밖에 안 보는 거야. 대통령이나 장관이 될 거라고 말하면 어디 덧나나?"라고 외치곤 하였다.

나는 당시 아버지가 자랑스럽지도 않았고, 아버지처럼 되지 않겠다고 다짐을 하곤 했다. 아버지도 내가 아버지의 판박이라는 말을 별로 반가워하지 않는 것 같았다. 동생들에게는 간혹 애정을 표시하는 아버지가 나한테는 살가운 모습을 보인 적이 별로 없다. 나로서도 언제나 자신에게 너무 엄격하여 검소와 고통 속에 자신을 가두고 사는 아버지같은 사람이 되는 것은 끔찍하다고 생각했다.

하지만 시간이 지난 후 생각하니, 자식이 부모를 닮지 않는 것이 오히려 더 이상한 것이다. 아들이 아버지를 닮지 않으면 누구를 닮을 것인가. 그래서 피는 못 속인다는 말도 있다고 본다. 나도 어쩔 수 없는 아버지의 아들이다. 언제부터인지 아버지의 옛 사진들을 보면 내가 거기에 있는 것 같아 깜짝 놀라곤 한다. 외모뿐만 아니고, 내면도 그렇다. 최근엔 성격이나 식성을 비롯하여 시간을 보내는 방법도 닮아가고 있는 것 같다. 육십 이후 아버지가 그랬던 것처럼 이제 나도 책을 자주 들여다본다. 하루에 몇 자라도 무엇인가를 쓰지 않으면 밤에 쉽게 잠을 이루기가 힘들다.

아버지의 책 "차마 어쩌지 못한 인생" 43페이지에 보면 이런 글이 있다.

"마음이 한가할 때는 먹을 갈아 서투른 붓장난을 합니다. 일본에 사는 조카가 붓글씨로 편지를 보내오고, 나도 붓으로 써서 회신을 합니다. 전문가의 말에 의하면 사람의 체내에 부모의 유전자를 받고 태어난다고 합니다. 부모의 유전자로는 피부색을 포함하여 질병의 유전자도 있지만, 스포츠, 언어, 수학, 음악, 미술 등의 유전자가 있다고 합니다."

책을 즐겨 읽는 것도 그렇지만, 내가 서예를 즐기는 것도 어쩌면 아버지로부터 물려받은 것이 있기 때문이 아닌가 한다. 나도 틈만 나면 붓을 들고 글씨를 쓴다. 아버지는 누구로부터 서예를 배운 적이 없지만, 행서체라고 할 수 있는 아버지만의 독특한 글씨이다. 사실 글씨도 사람 얼굴처럼 그 모습이 다 다르다. 물론 누구에게 배웠느냐에 따라, 또 어느 책을 보고 배웠느냐에 따라 비슷할 수는 있지만, 조용히 들여다보면 천차만별이다. 비슷함 속에서도 각자의 특성이 묻어 있다. 아버지의 글씨를 보고 있노라면 서예를 하고 있는 아버지의 모습이 떠오른다. 어쩌면 내 아들도 나중에 나를 생각할 때 서예를 하고 있거나 글을 쓰고 있는 모습만 떠올릴지도 모른다.

그러고 보면 우리 가족들의 생일도 2명씩 같은 일자이다. 달은 모두 제각각이지만, 아버지와 남동생, 어머니와 여동생, 나와 막내 여동생이 같은 일자이다. 이것도 아마 우연의 일치일까?

나의 집사람은 아버지와 생일이 같고, 이름은 우리 집 종손인 형님과 같다. 나의 며느리 이름은 나의 사촌 동생과 같다. 이 모든 것이 다 우연의 일치일까? 그냥 보이지 않는 손이 작용한다는 생각이다. 물론 엉뚱한 상상에 불과하지만, 이러한 인연들이 모여서 한 가족이 되고, 한 식구가 되는 것이 아닌가 한다.

우연히 아버지의 책과 내책의 마지막 페이지가 같다는 것이 신기해서 이렇게 주저리주저리 늘어놓았지만, 사실 실제 분량은 크게 다르다. 내 책은 글씨 크기도 작고, 매우 빡빡하게 구성되어 있어서 사실 아버지 책처럼 발간했다면 아마 300페이지 이상은 되었을 것이다.

여하튼 아버지 책과 내 책의 페이지가 같은 숫자라는 것에 대하여 보이지 않는 손(invisible hand)이 시간과 공간을 뛰어넘어 작용했다는 생각을 하며 다시 한번 아버지의 책에 있는 漢詩(한시)를 예서체로도 써 본다.